工业遗产是工业文化的重要载体,承载着行业和城市的历史记忆和文化积淀,见证了国家和工业发展的历史进程,具有重要的历史价值、科技价值、社会文化价值和艺术价值。

让我们一起走进这些国家工业遗产,探访其中的强国记忆。

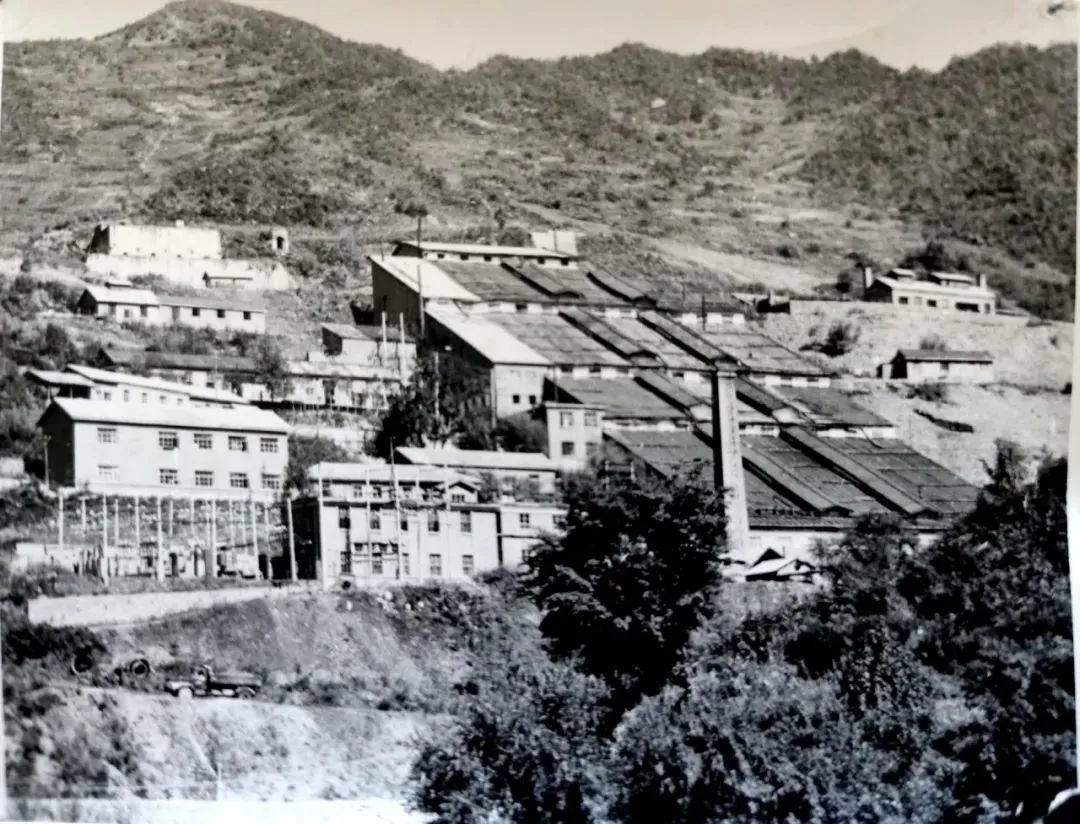

夹皮沟金矿历史悠久,开采史发轫于唐宋时期,在《魏书》《契丹志》中就有文献记载。自1820年孙继高在夹皮沟区域开采砂金、马文良开采山金至今已有200余年,是现存历史最悠久的黄金矿山之一。

200年来,夹皮沟金矿历经风雨而不衰,备受磨难更坚强。“中国有色及黄金工业的摇篮”“中国黄金第一矿”……每一项荣誉都凝聚着夹皮沟人的艰辛努力和智慧汗水,也让夹皮沟金矿永远镌刻在黄金行业发展的坐标之中,历久弥新。

夹皮沟工业遗产分布图

夹皮沟工业遗产分布图

作为我国久负盛名的金矿,夹皮沟金矿一直以来备受外国侵略者觊觎。但是夹皮沟金矿始终不忘初心、坚持抗争,为国家抗战胜利以及新中国的成立作出了重要贡献。

1894年,中日甲午战争爆发,夹皮沟金矿金工总把头韩登举率500名精兵,自备粮饷军械,远赴辽南抗击日寇,回师时所率乡勇仅剩16人,被誉为“大连最早的抗日乡绅”。

1900年,沙俄出兵侵略东北,企图夺取夹皮沟金矿的开采权和经营权,韩家练勇与敌人在密林中周旋,于山林峭壁间重创侵略者。

解放前,夹皮沟韩家老矿硐口,矿工们入坑背矿

解放前,夹皮沟韩家老矿硐口,矿工们入坑背矿

抗日战争时期,矿区工人支持东北抗日联军,采取磨洋工、破坏机器、毁坏厂房、罢工等方式,阻止日本侵略者掠夺黄金资源;1945年被解放后,夹皮沟金矿夜以继日生产,用产出的黄金换取武器和辎重,支援中国共产党解放全中国。

中华人民共和国成立后,夹皮沟人秉承红色基因,以稳定全国经济和新中国成立初期国家各项建设为己任,继续采金。据统计,新中国成立以来,夹皮沟金矿累计生产黄金80余吨。其中,1952年到1958年、1970年到1979年是夹皮沟金矿两次产金高峰,平均年产金1.4吨,产金量位居全国之首。1954年产金量占到全国总产金量的38.6%。

作为中国开采时间最长的黄金矿山,更是新中国最早解放、最早恢复生产的机械化有色金属矿山,夹皮沟金矿始终承担着为国家培养人才的使命。在中华人民共和国成立前期,夹皮沟金矿率先建立技工学校,培训了采矿、选矿、测量等各类专业技术人才。这些技术人才后来均成为建设新中国冶金、有色金属及黄金工业的领导骨干和技术骨干,为发展冶金、有色金属及黄金工业立下了不朽的功勋。

据统计,自新中国成立以来,夹皮沟金矿为全国有色金属行业输送管理干部和各类技术骨干7000多人。不仅如此,夹皮沟金矿还凭借着得天独厚的矿山条件,引领中国有色金属矿业的技术发展,创造了一批在全国具有影响的技术成果。

1952年,夹皮沟金矿首创湿式凿岩法,并推广到全国有色金属矿山,使矽肺的发病率由11%降到3.5%。创始人那宝玥出席全国第一届先进集体、先进生产者代表会议,受到毛泽东主席和其他领导人的亲切接见。

1956年4月30日,全国先进生产者代表会议在北京体育馆正式开幕

1956年4月30日,全国先进生产者代表会议在北京体育馆正式开幕

在人才培养和技术创新方面的突出成就,让夹皮沟金矿成为“中国有色及黄金工业的摇篮”。

上世纪90年代后期,随着矿产资源的逐年减少,夹皮沟金矿生产能力和规模逐步萎缩,但黄金产量始终维持在1吨左右。历代夹皮沟人兢兢业业、艰苦奋斗、默默无闻地续写着金矿的爱国篇章。

2006年9月,夹皮沟金矿因采金历史之久、开采深度之最、累计产金之多、占有面积之广、输出人才之多被中国黄金协会命名为“中国黄金第一矿”。

2006年9月16日,在吉林省吉林市桦甸举行了中国黄金协会授予中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司“中国黄金第一矿”授牌仪式

资源终会枯竭,但是文化与历史长存。对于拥有200年历史的黄金矿山来说,文化与历史价值甚至比资源价值更重要。夹皮沟金矿遗址是近现代工业遗产和乡土建筑的集合体,遗留的矿井、建筑、设备、工艺、技术等反映了不同历史时期的风貌。近年来,夹皮沟金矿所在地,吉林省吉林市桦甸市,有意规划矿区黄金旅游,利用夹皮沟金矿历史文化与黄金产品的独特魅力,以及林海雪原中抗联英雄的红色事迹,打造红色旅游资源。夹皮沟金矿也将依托红色黄金历史和文化打造爱国主义教育基地,以及黄金工业旅游项目,为夹皮沟金矿长久发展开辟新路径。

来源:中国黄金

编辑:赵少浦

初审:陈德

复审:杨雪冰

终审:曹铁权